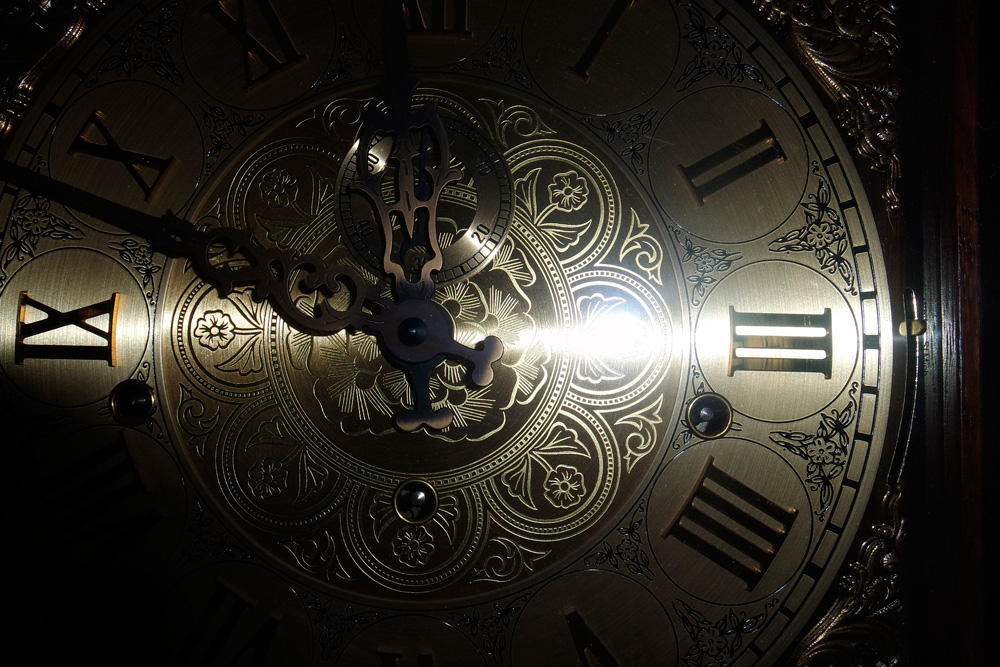

Une Histoire de France et des métiers d’art

L'histoire des métiers d'art remonte à l’Antiquité, les archéologues nous en livrent les traces émouvantes en retrouvant à Marseille une épave grecque en bois finement assemblée, à Luxeuil des fours de potiers gallo-romains, à Saint-Dizier des bijoux mérovingiens incrustés de pierres précieuses. Chaque civilisation développe ses savoir-faire pour répondre aux besoins du quotidien puis inventer des objets plus élaborés : vaisselle, parures, palais aux décors raffinés.

Itinérance et concurrence

Au Moyen Âge, le système des corporations organise peu à peu la vie artisanale en définissant des métiers bien distincts. Ce cadre très réglementé doit assurer la transmission des connaissances mais aussi garantir la qualité de la production. Les compagnons voyagent et assurent ainsi la diffusion des styles et des techniques. On sait qu’à l’époque gothique, les tailleurs de pierre ou les charpentiers pouvaient passer d’un chantier de cathédrale à l’autre. Il existe cependant des spécificités locales : les émailleurs font la réputation de Limoges, les faïenciers celle de Nevers. Les objets précieux deviennent un véritable enjeu politique. Louis IX entretient dans son palais un atelier d’enluminure prolifique, donnant l’exemple aux seigneurs de la cour qui commandent des livres à leur tour. Henri IV fait venir des lissiers des Flandres et contribue à l’établissement des premiers ébénistes à Paris, venus d’Allemagne et des Pays-Bas. Pour contrer la concurrence, les verriers de Murano ont interdiction de quitter l’île, mais ceux d’Altare émigrent dans toute l’Europe avec leurs secrets.

L’essor des manufactures

Sous Louis XIV, Colbert favorise l’émergence de manufactures nationales en leur accordant des monopoles avantageux : Saint-Gobain pour les miroirs, Alençon pour la dentelle, les Gobelins et Aubusson pour les tapisseries, etc. La culture française rayonne alors sur la scène internationale. Le XVIIIe siècle voit les fabriques proliférer sous la houlette de véritables entrepreneurs. On peut citer l’atelier de porcelaine fondé à Vincennes par madame de Pompadour – qui deviendra la célèbre manufacture de Sèvres –, l’entreprise de toiles peintes créée par Oberkampf à Jouy-en-Josas, l’atelier parisien de Réveillon qui produit des papiers peints de renom, ou encore les premières cristalleries de Lorraine comme Saint-Louis et Baccarat. Brutalement, la Révolution entraîne la disparition des corporations accusées de créer un corps intermédiaire entre le citoyen et la nation. De nombreux métiers s’en trouvent fragilisés.

À l’heure de la révolution industrielle

Mais Napoléon reprend la tradition de ses prédécesseurs, encourageant la production nationale au moyen d’importantes commandes passées aux manufactures. Dans les ateliers en pleine mutation, les procédés s’industrialisent. L’invention du métier Jacquard révolutionne le secteur textile et de nouveaux brevets, comme celui de l’argenture par électrolyse déposé par Christofle, témoignent du dynamisme de cette époque trépidante. Les grandes maisons se mettent en scène lors des expositions universelles. Paris devient capitale de la mode grâce à ses multiples faiseurs. De leur côté, les ouvriers commencent à faire entendre leurs revendications, des verriers de Carmaux aux peintres décorateurs sur porcelaine de Limoges. C’est l’avènement d’un monde nouveau. Venu d’Angleterre, le mouvement Arts and Crafts cherche à réhabiliter le travail de l’artisan en lui rendant l’intégralité du processus de fabrication. On veut décloisonner les genres et c’est dans cette perspective que Gustave Sandoz, bijoutier, et Gustave Larroumet, directeur des Beaux-Arts, fondent la Société d’encouragement aux arts et à l’industrie en 1889. Le succès de l’Art nouveau permet d’aborder le verre ou la céramique d’une façon plus sculpturale, sous l’impulsion d’Émile Gallé, quand l’Art déco revisite les techniques de la laque ou de la dinanderie avec Jean Dunand.

Un héritage bien vivant

Cependant, la modernité marginalise progressivement des savoir-faire traditionnels : les charrons, les forgerons, les sabotiers se font rares alors qu’il y en avait autrefois dans tous les villages. Dans la France de la Reconstruction, le plastique et le béton remplacent les matériaux naturels et modifient radicalement les paysages. De nouveaux défis apparaissent comme la concurrence des pays à faible coût de main-d’œuvre ou la transmission des savoir-faire aux nouvelles générations. Pourtant, les métiers d’art perdurent et se transforment. Ils représentent toujours une part importante de la culture et de l’économie, marquant les territoires et les esprits. Grâce à la passion et à la créativité des professionnels d’aujourd’hui, cet héritage reste un patrimoine vivant en perpétuelle évolution.

L'Institut : 135 ans d'histoire

En plus d’un siècle, l’Institut incarne une association en mouvement qui sut se réinventer pour s’adapter à son époque au rythme des époques en œuvrant pour l’avenir de ces métiers de demain.

Les dates clés

1889 : Naissance de la Société d’Encouragement aux Arts et à l’Industrie (SEAI)

Le directeur des Beaux-Arts, Gustave Larroumet, et un bijoutier de renom, Gustave Sandoz, créent la Société d’encouragement aux arts et à l’industrie. Tous deux partagent la même passion : rapprocher créateurs et industriels, artistes et artisans d’art pour renouveler les arts appliqués.

1905 : la SEAI est l’une des premières associations à être reconnue d’utilité publique

1934 : Création du Grand prix du cinéma français initié par Louis Lumière, remis chaque année jusqu’en 1984

1948 : Création du Grand Prix de l'art et de l'industrie automobiles français décerné jusqu’en 1973

1950 : Création du Prix René Gabriel, décerné chaque année jusqu’en 1976, il a longtemps été considéré comme l'un des plus prestigieux dans le design du meuble

1976 : Le rapport de Pierre Dehaye à l’initiative de Valéry Giscard D’Estaing intitulé Les Difficultés des métiers d’art identifie pour la première fois le secteur en lui donnant une place dans la sphère politique et institutionnelle, la SEAI devient alors la Société d’encouragement aux métiers d’art (Sema).

1994 : Le ministère de la Culture crée le conseil des métiers d’art et nomme les premiers Maîtres d’art.

2002 :

- L'Institut crée le Prix Avenir Métiers d'Art, seul prix qui récompense les jeunes dans les filières de formations aux métiers d'art.

- L'Institut crée les Journées des Métiers d'Art avec le soutien des pouvoirs publics dans le but d’offrir au grand public un rendez-vous unique avec les professionnels des métiers d’art présents autour de chez eux.

2005 : L'État crée le label Entreprise du Patrimoine Vivant, une marque de reconnaissance mise en place pour distinguer des entreprises françaises et des savoir-faire industriels et artisanaux d’excellence.

2009 : La sénatrice Catherine Dumas remet au Premier ministre son rapport, Les Métiers d’art, d’excellence et du luxe et les savoir-faire traditionnels : l’avenir entre nos mains. Ce texte contient des propositions concrètes pour développer un secteur jugé essentiel à l’économie et au rayonnement culturel de la France.

2010 : À l’initiative du Premier ministre François Fillon, la Société d’Encouragement aux Métiers d’Art devient l’Institut National des Métiers d’Art, placé sous la triple tutelle des ministères de l’Économie, de la Culture et de l’Éducation nationale entre au Conseil d'administration pour une action plus concertée.

2012 :

- Le pilotage du dispositif Maîtres d’Art - Élèves est confié à l’Institut

- Première édition des Journées Européennes des Métiers d'Art avec le soutien de la Fondation Bettencourt Schueller et des pouvoirs publics

2015 : Fixée par l’arrêté du 24 décembre 2015, la nouvelle liste des métiers d’art vient compléter la définition apportée un an plus tôt et remplace la première liste publiée en 2003. Elle recense 198 métiers et 83 spécialités soit 281 activités réparties sur 16 domaines désormais plus en lien avec les filières économiques. L’arrêté a fait l’objet de signatures conjointes des ministres chargés de l’Économie, de l’Artisanat et de la Culture. L'intégralité des fiches métiers sont conçues par l'Institut en lien avec des fédérations professionnelles ou des entreprises qui sont à retrouver sur le site de l'Institut.

2016 : L'Institut crée le programme À la Découverte des Métiers d'Art.

2019 : Le rapport « France, Métiers d’Excellence » commandé par le Premier Ministre Edouard Philippe recommande de créer un opérateur unique pour la préservation et le développement des savoir-faire d’excellence. La gestion du label Entreprise du Patrimoine Vivant est alors confiée à l’Institut.

2020 : L'Institut crée une activité de conseil pour accompagner le développement de l'écosystème : Savoir & Faire Conseil.

2023 : Le Gouvernement déploie une stratégie nationale en faveur des métiers d’art et du patrimoine vivant. C’est la première politique publique structurelle consacrée exclusivement à ce secteur. L’Institut est largement impliqué dans ce plan à travers son expertise et ses différents dispositifs.

2024 : L'Institut National des Métiers d'Art (INMA) devient l'Institut pour les Savoir-Faire Français et essaimera en Régions.

Présidence de l'INMA

Pierre Dehaye, alors directeur des Monnaies et Médailles et auteur d’un rapport sur les métiers d’art qui fera date, en est le premier président.

Etienne Vatelot, luthier de grand renom, restaurateur et expert en violons et violoncelles, lui succédera en 1981. Fondateur de l’Ecole Nationale de Lutherie de Mirecourt (Vosges) et du célèbre concours de lutherie et d’archèterie qui porte son nom, Etienne Vatelot contribuera par son action au sein de la SEMA à maintenir vivante la tradition de qualité des métiers d’art français.

Pierre Chevalier, président du conseil de surveillance de Chevalier Conservation, entreprise de restauration textile et ancien président du salon du patrimoine, succèdera à Etienne Vatelot pendant 14 ans comme président de la SEMA.

A l’initiative du Premier Ministre, la SEMA devient en juin 2010 l’Institut National des Métiers d’Art (INMA).

Jean-Michel Delisle, bronzier d'art, dirigeant de l'entreprise Delisle SA portera le projet de création de l'institut et en sera le 1er président.

Gérard Desquand, graveur héraldiste, Maître d’art, Meilleur ouvrier de France, président des Grands Ateliers de France et enseignant à l’Ecole Estienne, lui succède en 2013.

Lyne Cohen-Solal devient la troisième présidente de l'INMA en 2016. Conseillère de Paris et adjointe au maire de Paris chargée du commerce, de l’artisanat, des professions indépendantes et des métiers d’art de 2001 à 2014, Lyne Cohen-Solal est l’auteure d’un rapport sur le secteur de la mode commandé par le ministère de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique et le ministère de la Culture et de la Communication.

Luc Lesénécal, PDG des Tricots Saint-James, est élu président de l'INMA le 17 décembre 2019.